对思维导图认识上有哪些误区

扫一扫

分享文章到微信

扫一扫

关注99科技网微信公众号

自从在一次管理培训听导师介绍了效率神器思维导图,小李就觉得这玩意不错,应该可以改变自己工作拖沓、思维混乱的毛病。为了用好它,小李买了很多思维导图的书,也在网上找了很多教程,对每一项工作小李都会将他们画成思维导图。但慢慢地,小李发现虽然画了思维导图,然而工作效率却没有大幅度地提高,反倒是在画思维导图上花了不少时间。对于这个问题,小李百思不得其解。

小李的困惑,很多用思维导图的朋友们也有,做了一张张漂亮精美的思维导图,但是然并卵。这可能是大家在一开始接触思维导图时就对它存在误区。今天这篇文章和大家聊聊思维导图的精髓到底是什么?

思维导图(Mind Map),是表达发散性思维的有效图形思维工具,应用于记忆、学习、思考等的思维“地图”,有利于人脑的扩散思维的展开。

东尼·博赞(Tony Buzan),上世纪50年代他因创建了“思维导图”而以大脑先生闻名国际,成为了英国头脑基金会的总裁,国际心理学家委员会的会员,是“心智文化概念”的创作人。时至今日,思维导图已经成为一个全球现象:“思维导图”系列图书迄今已被翻译成35种语言,风靡200多个国家。

目前全球有超过2.5亿人在使用思维导图,已经成为全世界范围内最知名、最受欢迎的效率工具之一。爱因斯坦、比尔•盖茨、沃伦•巴菲特等大咖都曾使用,在新加坡,思维导图已经被引入中小学教育。

虽然那么多人使用思维导图,但很多人会存在以下的误区:

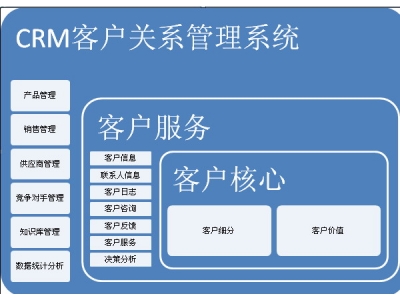

1、误区一:错把思维导图当做知识树大纲

观察了小李的思维导图,发现他只是在工作开始时,用思维导图将工作一一拆分,然后在有需要时打开翻阅。这种情形说明小李只是将思维导图当做记忆备份的知识树大纲。从形式上看,知识树大纲和思维导图非常相似。都是从一个中心发散出来的散点结构,但他们的用法有很大的差别。

知识树主要作用是对已知事情的简化,知识树模型本质上就是一个层级式知识图,它拆分某一知识或工作内容间的因果关系或从属关系,以逐层展开的形式呈现。便于对知识或工作形成有效记忆。现在学校教学上,老师们往往会用知识树来梳理各种知识点,帮助学生尽快记忆。

而思维导图并不是对一件事情单纯的拆分。简单来说它是对未知事情多维度的思考,把脑海中不同维度的关键点罗列出来。

所以这里的误区是在思维导图的使用上不能把它简单地变成记忆工具。因为提高记忆这东西通过正常做笔记的方式就可以解决,还节省时间,并不需要使用思维导图。杀鸡焉用牛刀?

2、误区二:错以为思维导图要好看,要画很多漂亮的图让人觉得美美的

看过小李的思维导图,都会赞叹一句很漂亮,很有设计感,也使小李时常洋洋得意。但是他经手的项目还是一团乱,和他的思维导图一样,就像花瓶一样的存在。

这个就是使用思维导图的第二个误区,本末倒置。思维导图最主要的作用是帮助我们分析现在问题的情况,写出我们思考的内容,而不是为了好看去炫耀自己做的思维导图有多美。如果手画这些图第一个很浪费时间,画图的重点跑到画画上和美观上了,浪费时间。

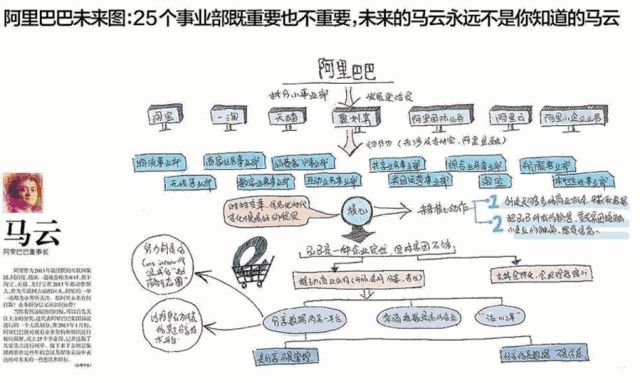

3、误区三:只是用思维导图来陈列问题,并没有利用思维导图的方式思考问题

小李画完的项目思维导图,在同事看来对项目沟通没有起太多的帮助。因为小李只是在罗列工作,并没有通过画思维导图对为什么需要做这些工作进行深度思考。这也导致了小李在项目沟通和头脑风暴中没有建设性的意见和自己的判断。

这个问题会发生的最主要的原因是我们在处理问题的时候,会根据洞察力和联想能力,先入为主的对一些事情判断,建立底层思考框架,再根据过往经验,拿出潜意识里的思考框架进行排列组合,逐层递推来解决问题。这样可以提高我们处理问题的效率,但同时也让我们看待事物的视野变小,限定了我们的思维。这种现象被称之为沉锚效应。

沉锚效应,心理学名词,指的是人们在对某人某事做出判断时,易受第一印象或第一信息 支配 ,就像沉入海底的锚一样把人们的思想固定在某处。作为一种心理 现象 ,沉锚效应普遍存在于生活的方方面面。第一印象和先入为主是其在社会生活中的表现 形式 。

其实要充分掌握“思维导图”,其重点一定要落在“思维”上,导图只是将思维陈列出来的方法,它就像作家手中的笔,相机背后摄影家的眼睛。如果不去提升自己的思维深度,那么功能再齐全的思维导图也只是锦上添花。

99科技网:http://www.99it.com.cn