无人货架模式凉了吗?30亿打水漂,一场人性的巨大考验(3)

扫一扫

分享文章到微信

扫一扫

关注99科技网微信公众号

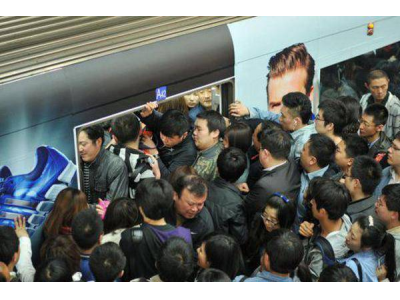

而无人货架因低门槛、成本小引发资本关注,在2017年,众投资人蜂拥而至,新品牌扎堆而出,爆发期两个月内30个项目入局,18个项目获得融资。

据talkingdata的不完全统计,2017年,数十家无人货架公司的融资金额合计超过30亿人民币。

但短暂春天后,无人货架倒闭潮逐渐显现。

猩便利:收缩业务

猩便利2017年6月份成立,无人便利架和智能自助便利店两种业务同时并举,4个月内融资约5亿,布局了1万多个便利架触点,辐射一线和二线城市。

但就在今年1月,被曝出因资金链危机而被迫收缩战场,一二线城市业务收缩,三四线城市大撤退。伴随着业务调整,猩便利出现了员工离职潮。

便利蜂:转型撤站

便利蜂由去哪儿创始人庄辰超创立,去年2月完成A轮融资,金额3亿美元,同样是便利店和无人货架业务同时开展。

今年3月份,便利蜂在北京市场上用智能货柜大面积替换原有货架,旨在控制货损,同月,便利蜂被曝大量撤站并裁员。

GOGO小超:首家倒闭

去年年底开业、运营了只近4个月,“GOGO小超”成为第一个倒闭的无人货架项目,并且该项目下的多名员工皆未发工资。

仅上面三个项目与果小美,投资金额初步估计已达10亿元,资本这次又在无人货架上被泼了冷水。

无人货架因较少投入、较低门槛引来创业者、投资人青睐,但也因为过于简单的商业模式导致竞争尤为惨烈。

但随着竞争的白热化,简单的货架变为冷柜、热柜、带锁货架,铺设站点的成本陡增;而货损率一直居高不下,商品成本难以收回。

与此同时,供应链也是一大难题,无人货架深入各个写字楼,运输上货成本也高。因此,整个无人货架行业盈利似乎遥遥无期。

而巨头眼光放在“新零售”之上,只是将无人货架当做其中的一环,且家大业大,还不在乎这点得失,只是伴随着新零售的大方向缓缓向前推进步伐。

融资金额合计超过30亿人民币的无人货架逐渐变凉,在广阔的投资市场打了个水漂。资本或许在风口来时要冷静一下,多点考量。

无人货架这种行业模式似乎已死。行业内部也提出精细化运营,模式转型,转向智能化,优化供应链,但如此一来,又成了所谓的“重资产模式”,这就不是小打小闹就能玩得动的,最终可能还是投向巨头怀抱。

99科技网:http://www.99it.com.cn