当侵权有了“工业化”流程,80万赔偿能挡住多少无良黑商? | 游法解读第5期(2)

扫一扫

分享文章到微信

扫一扫

关注99科技网微信公众号

诺诚游戏法 朱俊超律师

以下为具体解析:

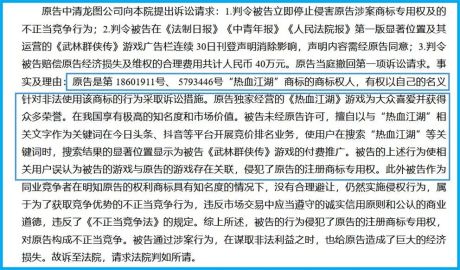

一、案件关键信息解读

本案中的商标侵权行为,已具备流程性和产业化特征,即以知名游戏名称为切入点,上架同名游戏包体吸引玩家下载,侵权人在包体内实际运营类型相同但名称不同的其他付费游戏,将玩家引流并不断产生侵权收入,同时频繁变更收费主体,逃脱权利方的维权制裁。

因此, 案件的焦点在于侵权主体的认定标准,特别是包体内的非同名游戏运营方,是否需要承担侵权责任。 本案法院最终进行了实质判断,将侵权责任的认定,聚焦于游戏包体本身而非包体内的具体游戏,即:在确认游戏包体构成商标权侵权,且存在攀附权利人游戏品牌知名度的主观恶意后,若包体内的其他游戏的运营方、充值收费方,无法提供相反证据证明不存在侵权行为的,均被要求向权利人承担连带侵权赔偿责任。

对于具体赔偿数额,法院综合侵权包体的可查证非法收益数额、侵权行为涉及内容对游戏的影响(本案法院认为侵权仅限商标,未涉及游戏具体内容)、权利人维权合理开支三大因素酌定经济损失赔偿。可见,侵权人频繁更换收款主体,而权利人每次只能公证一个收款方,导致侵权获利认定难度加大,会影响最终判赔金额,这也是此类案件的难点所在。

二、游戏公司应如何避免类似法律风险?

此类产业性侵权行为常以知名游戏作为侵权对象,钻证据收集的空档来减免责任,对此本律师从权力基础搭建、侵权行为识别两个方面,作相应的法律建议:

1、游戏公司应当及时进行商标注册登记,对于文字类商标,应尽量避免使用在相应游戏领域的通识性表述(如在消除类游戏中使用“消消乐”这样的表述,或在足球类游戏中使用“实况足球”这样的表述),并在宣传、游戏界面设计等方面对相应商标加以突出,增强商标的识别性,提高仿冒难度。

2、在侵权行为识别方面,因为侵权行为的最终目的是为了吸引玩家,故游戏公司还需要注重发挥玩家的监督效果,可在游戏公众号、游戏内部、官方公告中提供侵权举报通道并给予一定奖励,以便及时发觉侵权游戏包予以监控,充分进行维权准备,挖掘参与侵权的各方主体。

99科技网:http://www.99it.com.cn