解析「Web3悖论」的内在机理与突破路径(4)

扫一扫

分享文章到微信

扫一扫

关注99科技网微信公众号

Web 3.0 主要靠抄 Web 2.0 的创意,频繁推出各类中心化服务的去中心化版本,缺乏对用户真实需求的挖掘。比如,我们不是想要一个去中心化版的 Twitter,我们只是想要一个能保留社交关系、内容可 NFT 化、平台抗审查,并且可以保护我们隐私的社交协议。

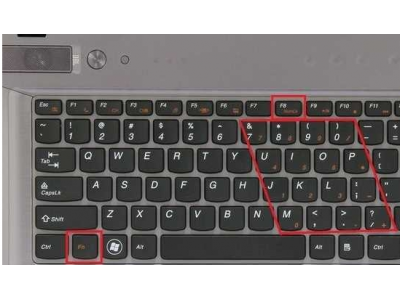

2、用户以谋利为第一动力:用户不是出于使用价值和真实场景使用产品,而是以谋利为目的,这也是 X2E 及其仿盘项目层出不穷的原因。但是这种模式只能在创业阶段吸引到淘金者,不会留下真实的用户群体。 如果要坚定做多 Web 3,没有长期投入无法看到回报,至少需要商业模型成型才可以得到果实。只有诞生出全民应用的时候,才是 Web 3 真正破局的时候。但我们不得不接受的现实是:DeFi 用户大概 400 万人,NFT 在 OpenSea 活跃用户约为 50 万,Web 3 社交协议大概不到 1 万用户。 为什么 Web 3 实际用户规模如此小——因为 VC 助推下的 Token 机制。 VC 在 Web 2 的逻辑是:持续投资,寻求单一赛道的垄断地位,占据全部市场空间,持续获得超额利润。 VC 在 Web 3 的逻辑是:以投资为筹码,寻求早期廉价 Token,以二级市场为抛售地,以 Token 上交易平台为节点,快速榨干 token 价值。 Web 3 的 Token 机制成为机构和 VC 的蓄水池,并且不用负任何责任。这里存在一个 Bug 机制,让传统机构可以利用 Token 攻击套利。 为什么 Token 机制无法带来实际用户规模?理性人认为:有些行为并不是在市场机制下的自发行为,恰恰是被人为干涉和创造出来的。 用户使用搜索引擎,可能确实会在乎隐私、数据安全这些内容,但最重要的是满足对搜索的需求,这是 Web 3 建设路径不能等同于 DeFi 和 NFT 的根本原因,一个产品使用价值应该优先于价格机制。 比如用户使用 EthSign 进行商业合同的签署,最看重的是合同的不可篡改性,这是 Web 3 产品优于其他工具的核心优势,用户完全不需要了解上链和智能合约意味着什么,但是可以知晓这可以让合同进行永久存档。 图源:EthSign 众所周知,市场是基于个人利益最大化的基础去行动的,但目前的市场是基于他人的利益最大化在起舞——这根逗猫棒叫做 Token。让我们用一张图片来看看这个 Token 加持下的演化流程。 机构谈好分成,项目方在内部回报率(IPR)的引诱下,双方合谋维持币价,牛市时会获得更多的用户支撑 Token 的价值,但一旦熊市由于项目缺乏核心用户会面临币价和用户的双重流失。 Token 被利用完毕之后,部分项目方会选择一起抛售,或者无可奈何维持运转,比如 Uniswap 在收购 NFT 聚合交易平台 Genie 以后,竟然以 USDC 作为回溯空投币种,而非使用 Uni Token ,可以宣告治理 Token 的事实性死亡。 在中本聪的设想中,Token 是工作量证明的一种表现形式。但是在 VC 的指挥下,项目的意义是为了 Token 的价格,机构和项目针对 Token 的策略是快速退出的渠道,而非维护项目运营发展的关键所在。

99科技网:http://www.99it.com.cn

MAU增长315%,新兴社交应用「BeReal」代表了一种新审美涌入主流?

MAU增长315%,新兴社交应用「BeReal」代表了一种新审美涌入主流?

反Instagram的「BeReal」 想完全摒弃Instagram之前的审美、让bereal成为主流审美的A

技术经验2022-08-03

推荐资讯

推荐资讯