九轩资本刘亿舟谈B2B供应链:自营大贸易商模式到底走不走得通?(7)

扫一扫

分享文章到微信

扫一扫

关注99科技网微信公众号

对于很多特别非标的商品或服务领域来说,很多B2B供应链项目会发现自营模式虽然很重,但却可以实实在在地切入交易,确保有效供给,维持住客户体验,并实现真正的“价值插桩”,但自营模式的弊端也是显而易见的。

如果说撮合模式在宽度上容易覆盖,而在深度上不太容易到达的话,那么自营模式通常在深度上容易达到,而在宽度覆盖上却又嫌太慢,并且自营模式对资金需求量极大。

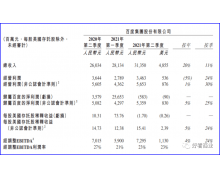

在很多领域,由于本身带有很强的重资产、重运营、重服务属性,很多项目一开始就是采用自营模式(比如零售连锁、生鲜连锁、民宿、共享健身房、共享单车、联合办公、连锁咖啡、 B2B 供应链等)。对于这些项目来说,一旦获得资本的加持,非常容易实现快速的扩张,很容易快速地实现巨额的 GMV 或销售额。这类项目,前期主要是验证需求及产品,所以前两轮融资都相对容易,但随着规模扩张,会发现人效、坪效、货效先上升,过了某个临界点之后反而会下降从而承受巨额的亏损。

针对这一现象,在 《九轩资本刘亿舟谈重资产扩张: 为什么规模越大越不赚钱? 》 一文中曾提出“倒 U 形曲线”理论。通常来说,所有为了建立服务供给能力而需要承受固定支出的项目(不仅仅是自营B2B,还包括所有重资产的项目) 都存在一个类似的 “ 倒 U 形曲线 ” : 即随着 SKU 、营业面积、人数、总体销售规模的上升,人效、坪效、货效也随着上升,但到达某一个拐点以后,其人效、坪效、货效可能反而下降。

应该说,这是所有重资产(甚至包括看上去轻资产、只需要雇人的专业服务领域)扩张项目的共同规律。人效、坪效和货效先上升的逻辑在于,随着组织规模的扩张,其知名度(此时还谈不上是品牌)、供应链协同效应、规模效应和网络效应也逐步显现,其人效、坪效、货效自然会逐步上升;在公司融资一轮接一轮、“春风得意马蹄急”、急速扩张、高歌猛进的过程中,公司的营业面积、员工人数、存货也随着急速上升,如果扩张过程中没有做到“有质量的数量扩张”,其人效、坪效、货效就不可避免会下降,呈现在财务报表上就是巨额的亏损。亏损并不可怕,很多时候我们可以冠之以“战略性亏损”而暂时不予以考虑,但问题是,很多时候随着规模的继续扩大,曲线看不到抬头的趋势,这就会动摇潜在投资方的信心。

99科技网:http://www.99it.com.cn

万字长文梳理启赋资本傅哲宽最完整产业互联网观点:数字化浪潮带来的50万亿投资机会 从产业出身的创始人更容易获资本青睐

万字长文梳理启赋资本傅哲宽最完整产业互联网观点:数字化浪潮带来的50万亿投资机会 从产业出身的创始人更容易获资本青睐

投资人要有一定的情怀,这个情怀就是要有一定的能够使产业崛起的信念。

互联网+2022-08-28

eVTOL 初创企业「WEFLY」获数千万美元天使轮投资,由渶策资本、线性资本联合投

eVTOL 初创企业「WEFLY」获数千万美元天使轮投资,由渶策资本、线性资本联合投

原标题: eVTOL 初创企业「WEFLY」获数千万美元天使轮投资,由渶策资本、线性资

互联网+2022-05-05

推荐资讯

推荐资讯